沙流川水系岡春部川

沙流川水系岡春部川の最新ニュース

ニュースはまだありません。

2003年8月9日夕方~10日未明にかけて日高地方を襲った台風10号による激しい雨で、岡春部川は増水した。川の近くの工事現場の様子を見に行った車が崩壊した道路から川に転落し、2人が犠牲となった。

この川には上流に砂防ダムや治山ダムがあり、砂利が止められているために、下流では川底が堀下がる「河床低下」が進行している。道路が崩壊した現場も対岸(右岸)の様子から段差ができていた。

「砂山崩し」の遊びをした方はお分かりいただけると思うが、砂山の基礎の砂を抜いていくと、斜面がドサッと崩れる現象が、川でも起きるのだ。川底が下がり、水流が川岸の根元を舐めるように浸食すれば簡単に基礎が抜かれるので、川岸がドサッと崩れる。川に面した斜面であれば、ズリ落ちる。コンクリートの擁護壁の基礎が抜かれたら、重みも重なって倒壊する。車が転落した現場の写真を添える。河床低下によるコンクリートの擁護壁の倒壊で、道路が崩れたとすれば人災といえる。

2003年8月9~10日未明に川が増水し、道路が崩壊し、工事現場を見回りに行った車がここから転落し、2人が犠牲となった。翌年も手つかずのままの現場があった。2004年6月2日。

2003年8月9~10日未明に川が増水し、道路が崩壊し、工事現場を見回りに行った車がここから転落し、2人が犠牲となった。翌年も手つかずのままの現場があった。2004年6月2日。

現在は補修され、当時の痕跡は見えないが、川底が下がり続けているので、増水時には再度崩落するだろう。

現在は補修され、当時の痕跡は見えないが、川底が下がり続けているので、増水時には再度崩落するだろう。

右岸は河岸段丘のような段差ができているが、高くなったところが水辺だったから、かなり川底が下がっている。このコンクリートの擁護壁は岩盤にすり付けていると思われるが、増水時にはどのようになるのか、みなさんもぜひご注目ください。

右岸は河岸段丘のような段差ができているが、高くなったところが水辺だったから、かなり川底が下がっている。このコンクリートの擁護壁は岩盤にすり付けていると思われるが、増水時にはどのようになるのか、みなさんもぜひご注目ください。

写真右側のコンクリート擁護壁の基礎が水面から出ている。基礎部が岩盤だから持ちこたえているが、水の侵食力を甘く見てはならない。手前のコンクリート擁護壁も注意が必要だ。

写真右側のコンクリート擁護壁の基礎が水面から出ている。基礎部が岩盤だから持ちこたえているが、水の侵食力を甘く見てはならない。手前のコンクリート擁護壁も注意が必要だ。

正面の崩壊地はまさに砂山崩し現象で崩落を続けている。

正面の崩壊地はまさに砂山崩し現象で崩落を続けている。

2003年8月9~10日の台風10号で被災し、その後、災害普及工事で補修された。この上流には巨大な岡春部川砂防ダムがある。砂防ダムの下流は河床が下がるから、川底はコンクリートのブロックが敷き詰められている。

2003年8月9~10日の台風10号で被災し、その後、災害普及工事で補修された。この上流には巨大な岡春部川砂防ダムがある。砂防ダムの下流は河床が下がるから、川底はコンクリートのブロックが敷き詰められている。

上流に砂防ダムがある以上はその下流では川底が下がり続ける。だから、コンクリートでガチガチに固めるしか方法は無い。裏を返せば、砂防ダムが災害を引き起こしていることになる。このことに気がついていただきたい。

上流に砂防ダムがある以上はその下流では川底が下がり続ける。だから、コンクリートでガチガチに固めるしか方法は無い。裏を返せば、砂防ダムが災害を引き起こしていることになる。このことに気がついていただきたい。

川底が下がるから、砂山崩しのように川岸がドサッ!と落ちて崩れる。垂直な崖化するのが砂防ダムの影響の特徴である。

川底が下がるから、砂山崩しのように川岸がドサッ!と落ちて崩れる。垂直な崖化するのが砂防ダムの影響の特徴である。

川底が固められていない手薄なところは川底が下がり、川岸が砂山崩しのように崩壊する。崩壊面は垂直になるのも特徴だ。こうした川岸を見たら、上流に砂防ダムか、治山ダムがあると疑ってよい。

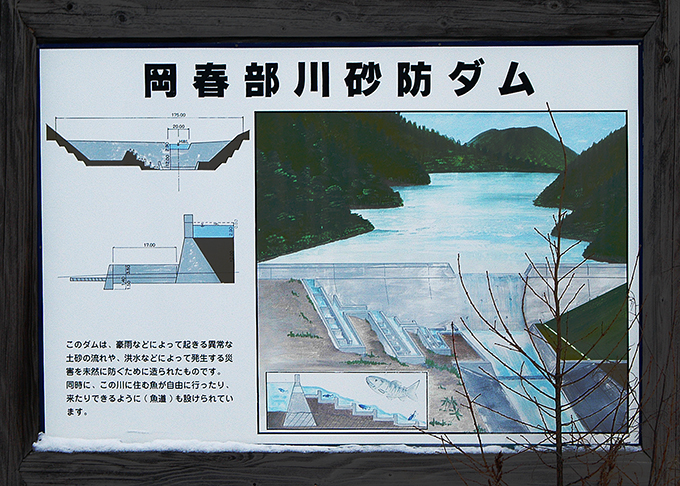

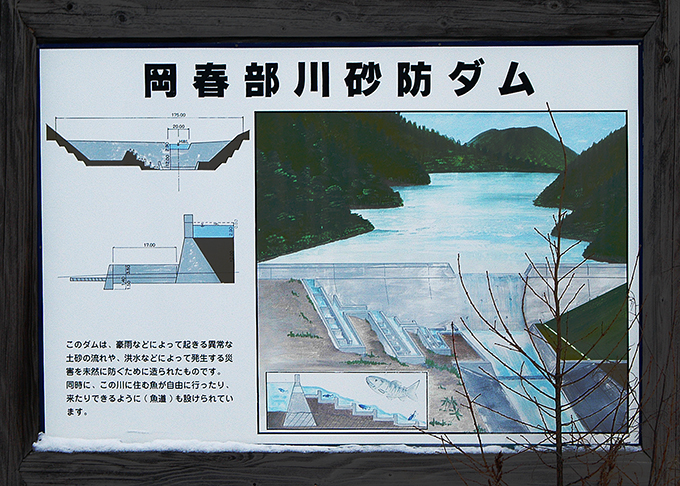

堤高12m、堤長191.25mのこの川に似合わない巨大な岡春部川砂防ダム。下流の河床を安定させるのに必要な砂利が止められている。

堤高12m、堤長191.25mのこの川に似合わない巨大な岡春部川砂防ダム。下流の河床を安定させるのに必要な砂利が止められている。

環境配慮の象徴として魚道が併設される。しかし、この砂防ダムにたどり着いた魚の数と、実際に上って魚道の出口を出た数が一致しなければ魚道の効果は認められないはずなのだが、なぜか科学者と称する専門家らは、1尾でも魚道の出口を出たら効果ありとしている。科学的な根拠の無いデタラメがまかり通っているのが、魚道づくりである。

環境配慮の象徴として魚道が併設される。しかし、この砂防ダムにたどり着いた魚の数と、実際に上って魚道の出口を出た数が一致しなければ魚道の効果は認められないはずなのだが、なぜか科学者と称する専門家らは、1尾でも魚道の出口を出たら効果ありとしている。科学的な根拠の無いデタラメがまかり通っているのが、魚道づくりである。

科学者と称する専門家らが設置した魚道。最近の魚は階段を歩いて上るようになったらしい。

科学者と称する専門家らが設置した魚道。最近の魚は階段を歩いて上るようになったらしい。

岡春部川砂防ダムはすでに砂利で満杯になっており、魚道の上流の出口は砂利に埋まっている。

岡春部川砂防ダムはすでに砂利で満杯になっており、魚道の上流の出口は砂利に埋まっている。

岡春部川砂防ダムには砂利が押し寄せている。増水時にはこの砂利が下流に流れ出すのだろうが…よく見ていただきたい。砂利の大きさが小さいものばかりである。急峻な渓流なのに、この小ぶりな石は異常なことなのだが…だれも気に留めない。

岡春部川砂防ダムには砂利が押し寄せている。増水時にはこの砂利が下流に流れ出すのだろうが…よく見ていただきたい。砂利の大きさが小さいものばかりである。急峻な渓流なのに、この小ぶりな石は異常なことなのだが…だれも気に留めない。

岡春部川砂防ダムに流れ込んだ砂利は上流へと溜まっていることが分かる。溜まった砂利の大きさは小ぶりのものばかりである。この砂防ダムが流速を小さくするために、この川を流れてきた砂利がふるい分けられて、小ぶりな者ばかりが砂防ダムに集められ、下流へと流されていくことになる。

岡春部川砂防ダムに流れ込んだ砂利は上流へと溜まっていることが分かる。溜まった砂利の大きさは小ぶりのものばかりである。この砂防ダムが流速を小さくするために、この川を流れてきた砂利がふるい分けられて、小ぶりな者ばかりが砂防ダムに集められ、下流へと流されていくことになる。

増水した時に大量に堆積していた砂利は、普段の流れで、次第に下流へと送られ、岡春部川砂防ダムを乗り越えて下流へ流れ出したということになる。岡春部川砂防ダムから下流へ流れ出す砂利は、こんな小ぶりな石や砂ばかりということになる。川底に留まるものではないから、砂防ダムの下流では川底が掘られることになるわけだ。

増水した時に大量に堆積していた砂利は、普段の流れで、次第に下流へと送られ、岡春部川砂防ダムを乗り越えて下流へ流れ出したということになる。岡春部川砂防ダムから下流へ流れ出す砂利は、こんな小ぶりな石や砂ばかりということになる。川底に留まるものではないから、砂防ダムの下流では川底が掘られることになるわけだ。

大量の小ぶりの砂利の堆積はこのあたりまで続いていた。巨石が砂に埋もれている。その上流は巨石が目立つようになっている。

大量の小ぶりの砂利の堆積はこのあたりまで続いていた。巨石が砂に埋もれている。その上流は巨石が目立つようになっている。

川の途中に建設されたダムは、川を流れ下る砂利から砂利の大きさを選り分けて、小ぶりな石や砂、微細な砂、シルト分ばかりを下流に流す「ふるい」の役割を担っていることが分っていただけると思う。

筑波大学を退職された池田宏氏は川の模型を使って面白い実験を見せてくれる。模型の川に小石を置き、水を流す。小石は動かない。そこに今度は砂を加えて水を流す。すると小石が砂にまみれてグズグズと崩れるように動きだし、流れ出す。

人がパチンコ玉がばらまかれた上を歩いたら転倒するだろう。ダムで選り分けられた砂が大量にダムからながら出したら、ダムの下流の巨石が動くということになる。テレビで土石流の映像を見られた方は分かると思うが、ごろんごろんと流れる巨石は小石混じりのドロまみれの姿だ。まるで油のようなドロにまみれて巨石が流れていく。

砂防ダムの下流の巨石に注目して見ていただきたい。巨石が消えていき川底が下がって行くことが分かっていただけると思う。

土石流災害は津々浦々に建設されている治山ダム・砂防ダムに起因すると考えてよいだろう。多くが大雨、特に最近は地球温暖化によって予期せぬ大雨が降るなどとして、自然災害のように説明され、報道され、誰もがそれを信じ切っている。

本当にそうだろうか…?

単純な疑問を持っていただきたい。

上流に治山ダムがあり、その下流では川底が下がり、川岸の木の根がむき出しになっていたり、倒れ込んだ木が見られる。

上流に治山ダムがあり、その下流では川底が下がり、川岸の木の根がむき出しになっていたり、倒れ込んだ木が見られる。

砂山崩しのように川岸や川に面した斜面が崩壊している。根っこつきの流木が目立つ。

砂山崩しのように川岸や川に面した斜面が崩壊している。根っこつきの流木が目立つ。

川に面した斜面が崩壊し、木が倒れ込んでいる。

川に面した斜面が崩壊し、木が倒れ込んでいる。

治山ダムで川を流れる砂利の大きさが選り分けられて、下流には小ぶりな砂利ばかりが流れ出す。ダムは流速を小さくするので、流れる砂利の大きさを選り分ける「ふるい」の役割を発揮する。

治山ダムで川を流れる砂利の大きさが選り分けられて、下流には小ぶりな砂利ばかりが流れ出す。ダムは流速を小さくするので、流れる砂利の大きさを選り分ける「ふるい」の役割を発揮する。

治山ダムに溜まった砂利は小ぶりの石ばかりである。

治山ダムに溜まった砂利は小ぶりの石ばかりである。

治山ダムには砂利がどんどん溜まり続け、上流へと堆砂域を広げている。それに伴い、水の流れ(流路)は左右に蛇行するようになり、新たなる侵食を始める。

治山ダムには砂利がどんどん溜まり続け、上流へと堆砂域を広げている。それに伴い、水の流れ(流路)は左右に蛇行するようになり、新たなる侵食を始める。

川の上流にあって異常に広い河原と大量の小ぶりの砂利ばかり。

川の上流にあって異常に広い河原と大量の小ぶりの砂利ばかり。

増水時には大量の砂利が流れてきたことがうかがえる。この砂利はどこで発生し、どのような仕組みで流れ出してきたのだろうか…?現場を読み取る必要がある。

増水時には大量の砂利が流れてきたことがうかがえる。この砂利はどこで発生し、どのような仕組みで流れ出してきたのだろうか…?現場を読み取る必要がある。

小さな支流にも治山ダムが建設されていた。その下流では川底が下がり、川岸が崩れ、川岸の木が倒れ込んでいる。

小さな支流にも治山ダムが建設されていた。その下流では川底が下がり、川岸が崩れ、川岸の木が倒れ込んでいる。

川底が下がれば、川に面した山の斜面の基礎が抜けて、崩壊することになる。写真のように砂利が失われて、左側の山の斜面の基礎が浸食されている。やがては砂山崩しのように崩落することになる。

川底が下がれば、川に面した山の斜面の基礎が抜けて、崩壊することになる。写真のように砂利が失われて、左側の山の斜面の基礎が浸食されている。やがては砂山崩しのように崩落することになる。

砂利が溜まり川幅が広がれば、その上を水が蛇行して流れるようになり、山の斜面に当たれば浸食して斜面を崩壊させる。

砂利が溜まり川幅が広がれば、その上を水が蛇行して流れるようになり、山の斜面に当たれば浸食して斜面を崩壊させる。

国有林の伐採のあり方にも問題があるのだろうが、もう一つは林道の取り付けにも問題がありそうだ。川の流路を変えたり、押さえ込むことで川が暴れ出しているという姿に見える。もっと自然の仕組みを読み取ることが必要だ。

国有林の伐採のあり方にも問題があるのだろうが、もう一つは林道の取り付けにも問題がありそうだ。川の流路を変えたり、押さえ込むことで川が暴れ出しているという姿に見える。もっと自然の仕組みを読み取ることが必要だ。