遊楽部川水系賀呂川

遊楽部川水系賀呂川の最新ニュース

ニュースはまだありません。

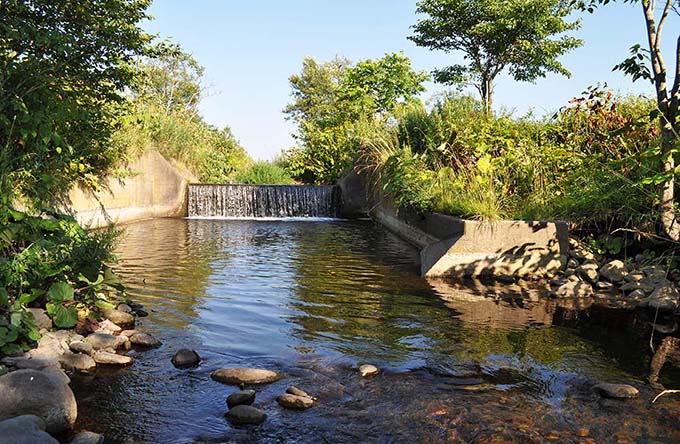

遊楽部川支流の音名川に注いでいる。源流は谷だが、広い扇状地は牧草地として開墾され、川筋がショートカットされるなど、人の暮らしと共に改修されて来た。この川には、流勢を弱める目的で多くの落差工が設置されている。

この落差工の下流側では川底が下がり、河岸の崩壊が見られる。川底に敷き詰めたコンクリートブロック(護床工)も水面から露出した。落差工は、流速が弱まる為、砂利移動に影響を与えて、河床低下を引き起こすことが読み取れる。

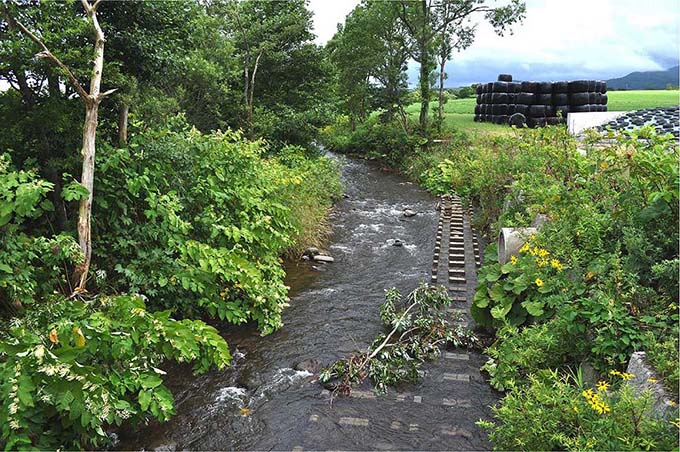

上流に落差工と同じような構造の河床路がある。河床路は車で農地へ行き来する為に、川を横切る目的で川底に設置された道路である。この河床路でも砂利を止め、下流側で川底を下げてしまった。

その後、この壊れた河床路は撤去された。

上流と下流が繋がり、川底の砂利も自然な流れ方に戻った。今後も経過を取材し記録して行く。現在、まだ多くの落差工がある為に、川底は下がり続けている。増水の度に川岸が崩れ、大量に流れ出した土砂で川の濁りは絶えない。水質の良い川なので、落差工を撤去するかスリット化することで元の川に蘇らせることが出来る筈である。

落差工は、単に落差が低い「ダム」である。流速を小さくする効果がある為に、川を流れる砂利の運び方が変わる。すると、大きな石は落差工で止まり、下流では再び流速が大きくなるので、大きな石は流されてしまう。

落差工は川を流れ下る砂利の大きさを選り分ける働きをしていることが分かる。つまり、大きな石を止め、小さな石を選り分けて流している。この選り分けられた小さな石が大量になってくると、下流にある大きな石を動かす作用を発揮し、増水時にごっそりと押し流してしまうのである。

落差の低い落差工は、「影響ない」と思っている間に、川は静かに確実に壊れていく。そして、ある日を境に土石流となって甚大な災害を起こす。予想外の大雨やゲリラ豪雨が原因そのものなのではなく引き金であり、作り変えられた川に土石を発生させる要素が備わっていたと考えなければならない。すなわち、もはやダムは発生源であり人災だということを真摯に考える時代であるだろう。