天ノ川水系目名川

天ノ川水系目名川の最新ニュース

ニュースはまだありません。

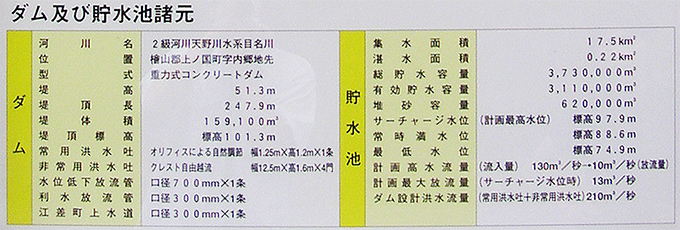

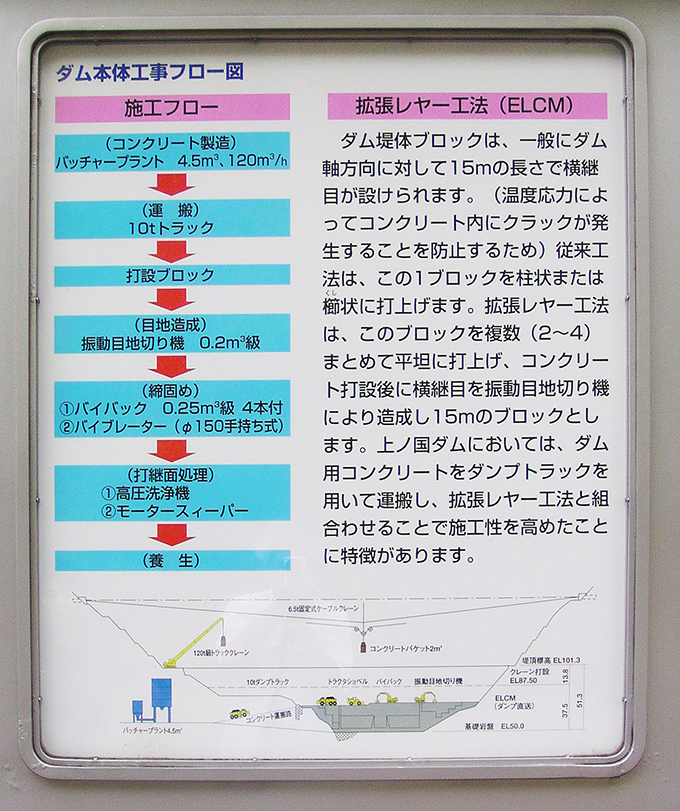

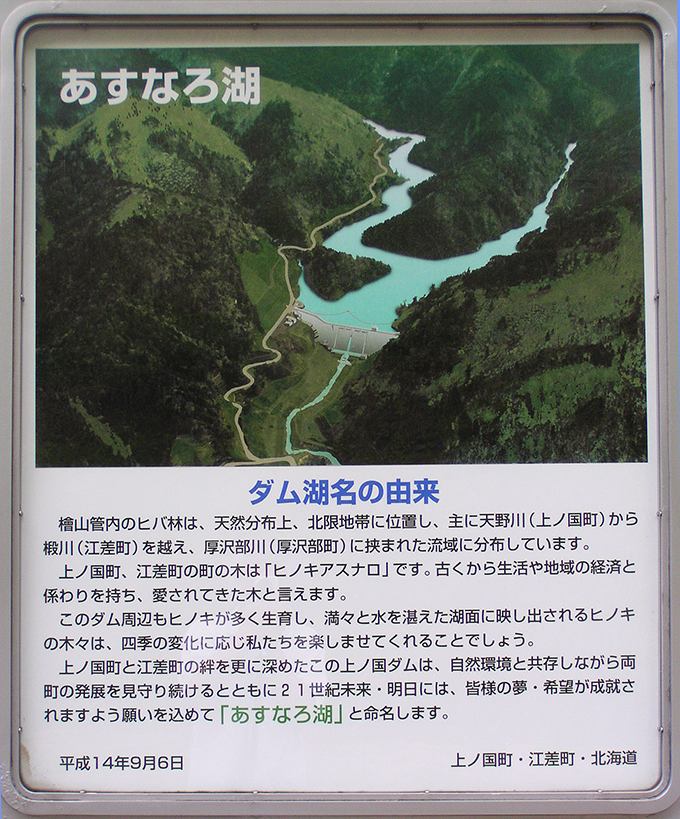

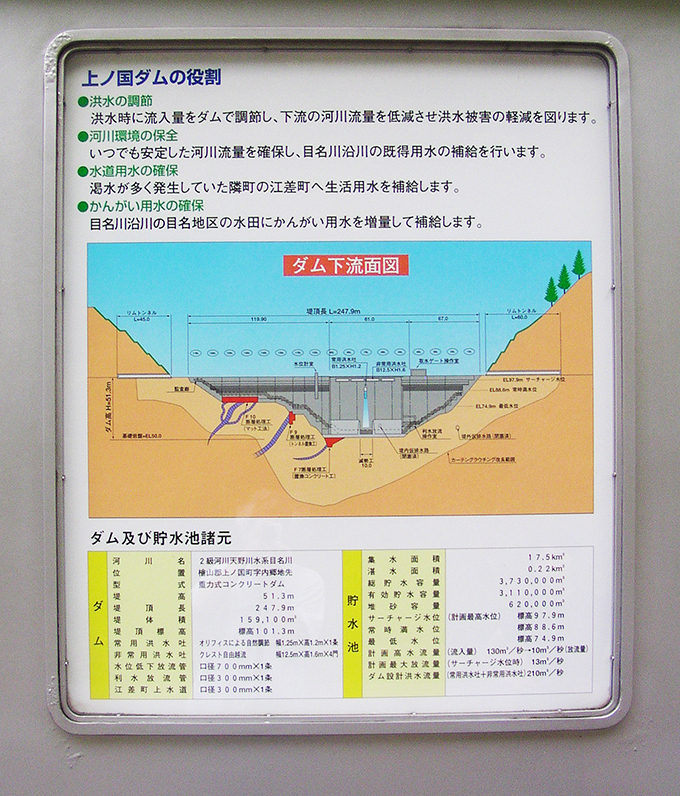

この川の上流に、巨大な多目的ダム「上ノ国ダム」がある。ダムに貯まり続ける泥は頻繁に川に流れ出している。いったん濁れば濁りはなかなか消えないから、魚に与える影響は著しく大きい。

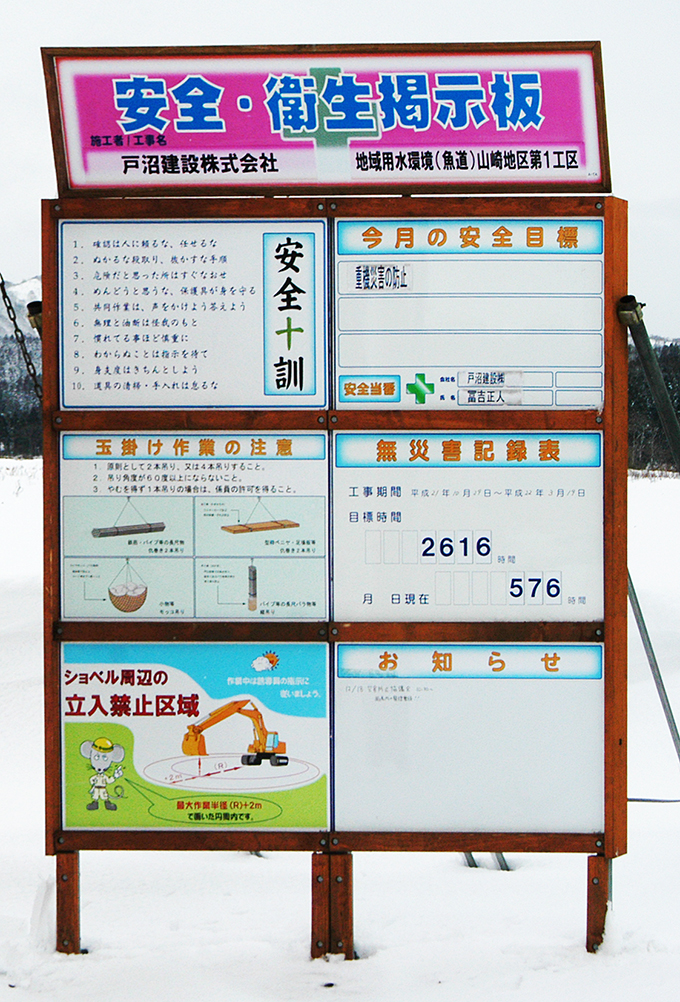

ここでもこの上ノ国ダムの下流で見当違いの「魚道」建設が持ち上がった。

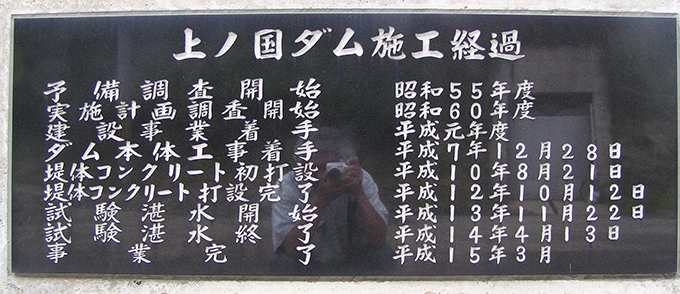

まずは上ノ国ダム…

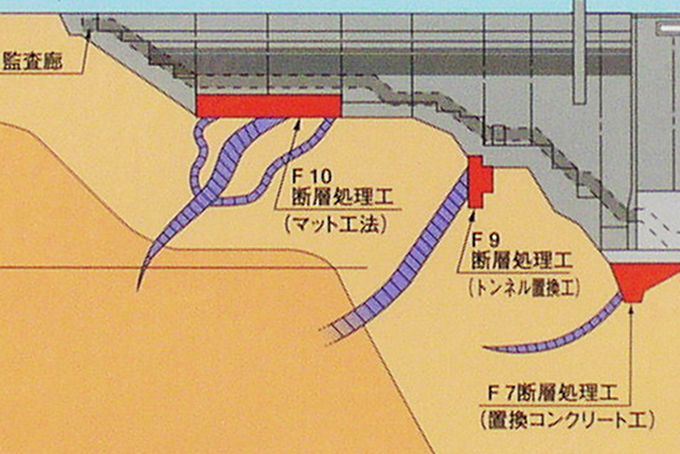

このダムは断層の上に建設されている。断層の亀裂を埋めて建設したと解説されていた。

断層は強大なエネルギーによって地層が断裂してズレたものである。亀裂を埋めた程度で対応できるのだろうか…?

上ノ国ダムは断層の上に建設された危険を孕んだ巨大ダムなのだ。

この上ノ国ダムから、泥水が頻繁に流れ出したのでは、魚や水生生物は生きていけない。魚の減少を解決する為にはこの泥水をなんとかしなければならないはずだ。だから、魚のためを考えるなら、まずやるべき対策は泥水を解消させる対策のはずなのだが…お門違いな魚道の建設が計画されたからおかしな話しだ。

・現地視察・DSC_0033-300x199.jpg)

-300x199.jpg)

既設の魚道があるのに、この魚道では魚が上流へ上れないからダメだと言う。だから、魚道を作り直す必要があるというものだ。では、既設の魚道では上流へ上れないという魚にはどんな種類の魚がいるのか…?聞いてみたが確たる回答はなかった。

この川にいる魚種をざっと書き出せば…アメマス、サケ、サクラマス、アユやウグイ、ウキゴリ、ハナカジカ、カンキョウカジカ、スナヤツメ、スジエビやモクズガニなどなど…だろう。

農業用取水堰は、増水時には堰板が倒れ、水が流れるようになっている。魚は増水の時には堰板が倒れているのだから、簡単に川を上れるのだから、何ら問題はない。魚道などは必要のないことだ。

つまり、アメマスやサケ、サクラマスなど多くの魚種は増水時の堰板が倒れている間に簡単に乗り越えて上流へ上り、スジエビやモクズガニは既設の魚道で十分に上ることができる。

それでは魚道がどうして必要なのか?

すべての魚種が上れるようにするというのに、魚のことを知らないから手に負えない。今までこんな話は聞いたことがなかったので、どう考えても解せないのだ。

平成15年前後に何故か農業用の取水堰に魚道を付ける計画が、道南地域で一斉に始まっている。

ちょうどこの頃、本州のある大学教授とコンサルタント会社と土木業者らが「魚道研究会」を立ち上げていた。魚が上れない魚道をしらみつぶしに探していたと聞く。

どうもこの「魚道研究会」と関わりがありそうだった。魚のことは二の次で、何が何でも魚道づくりへ突っ走るところが妙に思えていた。ここらへんに何かがあるらしい。その後、魚道研究会は全道組織になり、魚道づくりが道内で広く展開されている。魚道づくりを展開されたのでは、川を壊し、魚の繁殖場を壊して魚を減少させている原因の河川横断耕作物を温存させることになるから、魚の減少を食い止めることができなくなるばかりなので、全く困ったことである。

NPO法人・北海道魚道研究会

※(道南の八雲町の山崎川にも魚道が計画され、その協議会に魚道研究会の役員が委員として参加し、この役員の会社が魚道建設を落札している。)

「山崎地区」魚道整備協議会

http://www.oshima.pref.hokkaido.lg.jp/ss/nss/yamazaki.htm

みなさんも、魚道づくりが本当に適切な判断なのかをしっかりと考えていただきたい。さて、上ノ国目名川の魚道づくりのこと…

・現地視察・DSC_0040-300x199.jpg)

・現地視察・DSC_0045-300x199.jpg)

魚に必要だという「魚道」の計画に携わる大学教授に、現地で川にいた小さな魚を指差して、「これ何ですか?この魚も堰を上る必要があるんですか?」と、尋ねると、「私は魚の専門家じゃないので、解りません」と無視された。

魚道がなくても取水堰を上るサケやサクラマスは、産卵に適した場所まで上る。しかし、上流にある巨大なダムは河床を下げ、大量の微細な砂やシルトを川底に堆積させるので、その産卵場を産卵できなくしている。この川の魚を消滅させた原因がここにあるのだが…

大学教授や専門家は見せかけの魚道づくりの話で住民を煙に巻くことを止め、問題を履き違えないように良識を持った指導者として、厳に行政に真実を申し入れ、馬鹿げた事業を興すことを止めさせていただきたいものだ。

行政は魚道計画そのものを建設会社らが運営する魚道研究会などに提案させて、そのコンサル会社の関係者らを魚道づくりの検討委員として招致し、魚道建設計画を遂行させて、その工事をこの関係する会社に請け負わせるという「出来レース的」な事業の仕組みを改めるべきだ。

どう考えても、魚道がなければ上れない魚がいないのに、魚道づくりが計画されること自体が奇っ怪なことである。

公共事業評価委員会はしっかりとメスを入れて、この仕組みを改善してほしい。