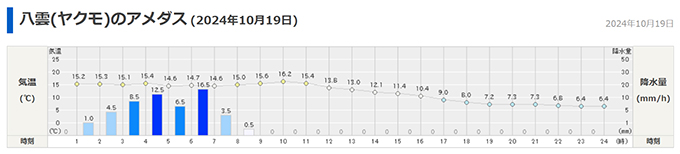

2024年10月19日、北海道南部の八雲町で午前1時~午前8時までの間に53.5㎜の雨量があった。噴火湾に注ぐ八雲町内の遊楽部川、野田追川、落部川は酷い泥水が流れた。

URL:https://tenki.jp/past/2024/10/19/amedas/1/4/23086.html

降雨の後、取材撮影した遊楽部川の泥水。

この泥水を避けるように、川魚は川岸へ避難しようとする。それを知っているダイサギたちは川魚を食べに浅い水辺に集まっていた。

遊楽部川から南下に位置する野田追川。

野田追川から、さらに南下した落部川も酷い泥水が流れていた。

雨量が53.5㎜では水位の上昇もなく、遊楽部川、野田追川、落部川のいずれも氾濫原に水が溢れ出した痕跡は無い。たいした水量では無かったにも関わらず、災害級とも思えるようなこんな泥水が流れるのだ。

この酷い泥水は、海に流れ出す。

ホタテ貝の大養殖場となっている噴火湾に流れ込み、ホタテ貝がロープで吊り下げられている沖合5,000 mまで、海を茶色に染める。

酷い泥水の中でホタテ貝の稚貝は、どうしているのか?

ホタテ貝は、鰓で呼吸する。海水を吸い込み鰓から吐き出す。この泥水中には微細な砂粒が含まれ、繊細な鰓細胞を傷つけ炎症を起こす。そんな危うい泥海の中で健康に育つことができる筈もなく、ホタテ貝は生死をさ迷うことになる。

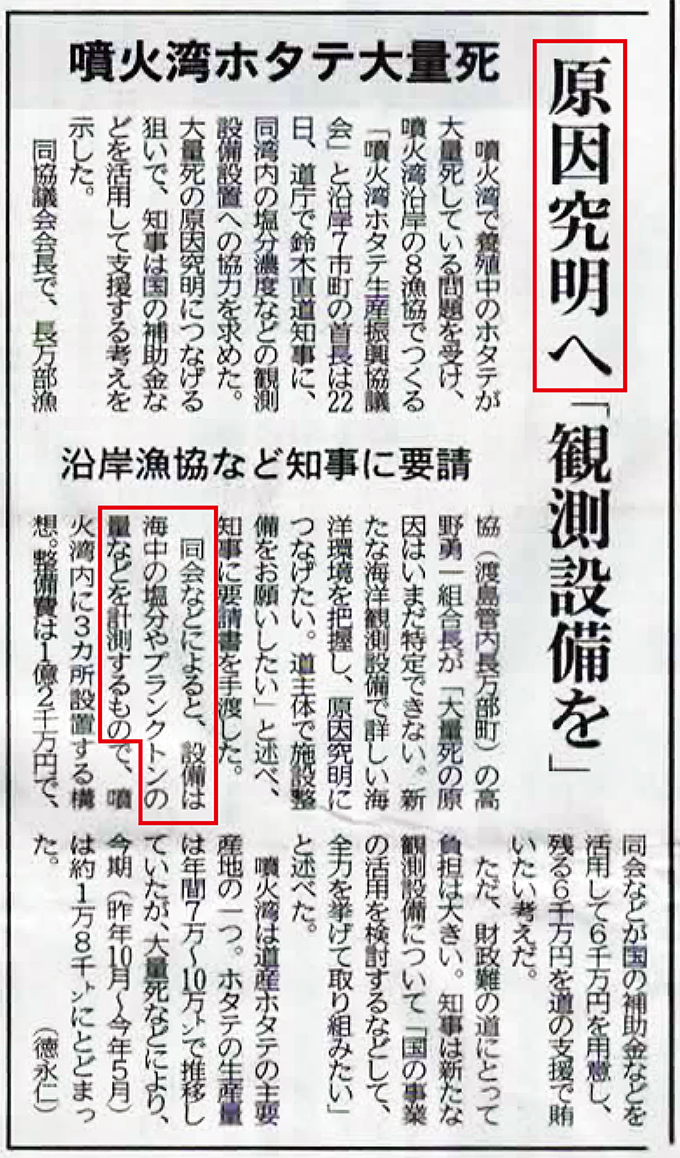

噴火湾の養殖ホタテ稚貝の大量死は、度々取り上げられ問題になっているが、毎度その原因は不明だと言う。2019年にもホタテ稚貝の大量死記事があり、原因究明との見出しがあるものの、未だに、原因は究明されていない。八雲町の漁協の集会では、ホタテの斃死について、道側の研究機関は原因不明と答えたが、会場の漁師から、「30年前も、同じことを言っていたぞ」と、苛立った声が上がっていた。

「稚貝調査と出荷貝調査により明らかとなった噴火湾養殖ホタテガイへい死の実態」(北水試研報・2022年)では、ホタテ貝の大量死の原因を「稚貝の生育不良」にあり、生育不良が発生する原因として海域の環境面をあげ、「気温が低い、日照時間が短い、海面水温が低い、水温の成層化が弱い」としている。また、「稚貝を育てにくい年が存在すると考えられる」とか、「近年、稚貝の生育不良が深刻化していることは、このような稚貝を育てにくい年の頻度が増加していることを示唆している」と考察が述べられている。

報告書の中で、「2010年代の出荷貝の生残率は1990年代、2010年代と比較して約20ポイント低下している」とあり、これは1980年代後半から、河川から酷い泥水が流れ出すようになり、沿岸に根っこ付き流木が流れ出し、漁具被害の報道がされるようになった頃と符合し、今日では常に泥水と根っこ付き流木がセットになって、流れ出すようになっている。ところが、不思議なことに専門家の誰もが、この泥水の影響について触れないのである。

ちょっとした雨で、どの河川からも、こんな酷い泥水が流れ出してくるようになっている。「雨=川の泥水」は、今では常習化し、漁師でさえ疑問に感じなくなってしまった。

「雨が降れば、そりゃぁ、川が濁るのは当たり前だべさぁ…」

当たり前でしょうか?川のどこからどの地点で濁りは起きているのか見たことありますか?濁る川に必ずある「ダム」。そのダムの上流と下流を見比べると、目から鱗です…。